更新日:2025年12月4日

ここから本文です。

難病医療費助成制度(指定難病)

平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され,難病の方への新たな医療費助成制度が始まっています。令和7年4月時点で,348疾病が対象疾病です。

厚生労働省からの通知は,「厚生労働省からの通知(指定難病)」をご覧ください。

対象となる疾病(指定難病)

- 令和7年4月以降,医療費助成の対象となる全指定難病一覧

指定難病一覧(統合版,348疾病,番号順)(PDF:276KB)

特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票

- 指定医療機関において,「医療受給者証」とあわせて窓口に提示される「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票」の記載を行っていただく必要があります。

- 患者の方は指定難病に関係する治療等を指定医療機関で受ける度に,その機関が徴収した自己負担額を各機関において管理票に記入してもらい,自己負担額の累積額が月間自己負担上限額に達した場合は,それ以上の自己負担はなくなります。(複数の指定医療機関を受診した場合,自己負担額は合算して適用されます。)

特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票様式例及びお知らせ(PDF:839KB)

特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)(PDF:566KB)

…令和7年4月に国(厚生労働省健康局疾病対策課)から示された記載方法です。記載例のうち県の受給者証等の様式については,一部異なりますのでご留意ください。

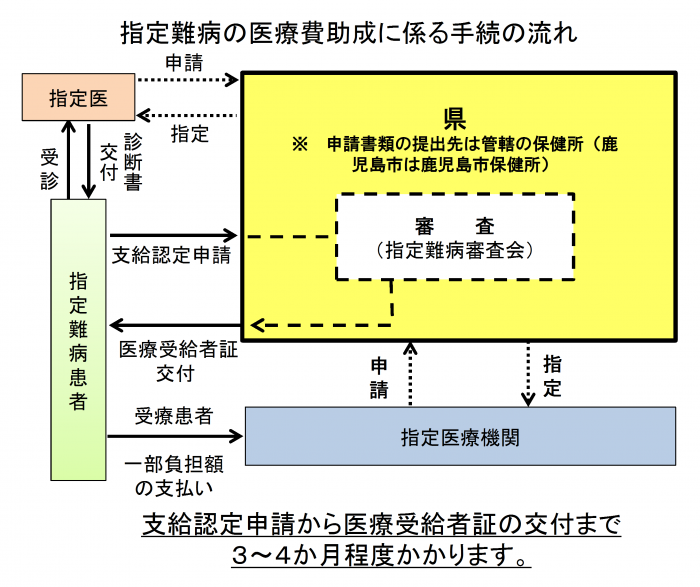

申請手続

- 難病医療費助成制度の申請手続きの詳細については,「特定医療費(指定難病)支給認定申請手続について」を参照ください。

申請に必要な「臨床調査個人票」(診断書)は,以下のホームページからダウンロードすることができます。

また,指定難病の概要,診断基準等も参照することができます。

特定医療費(指定難病)の医療費助成開始日について

令和5年10月1日から,医療費助成の開始日が「重症度分類を満たしていることを診断した日(重症化時点)等」となっています。

概要

医療費助成開始日

指定医が「重症度分類を満たしていると診断した日(重症化時点)」

※軽症高額対象者は,医療費助成の開始を「軽症高額の基準を満たした日の翌日」とします。

注意事項

- 原則,申請日から1か月前まで前倒しができます。

- ただし,診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについて,「やむを得ない理由」があるときは,最長3カ月とします。

「やむを得ない理由」とは

- 臨床調査個人票の受領に時間を要したため

- 症状の悪化等により,申請書類の準備や提出に時間を要したため

- 大規模災害に被災したこと等により,申請書類の提出に時間を要したため

- その他

詳しくは以下のPDFをご覧ください。

特定医療費及び小児慢性特定医療費の支給開始日の遡りに係る「やむを得ない理由」の例について(PDF:566KB)

【参考:リーフレット(厚生労働省作成)】

臨床調査個人票について

- 臨床調査個人票は最新の様式を確認の上,作成してください。

- 「診断年月日」の記載がない診断書が提出された場合は,医療機関または指定医に問合せをします。

臨床調査個人票の掲載場所

厚生労働省HP

・指定難病 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)

難病情報センターHP

・https://www.nanbyou.or.jp/(外部サイトへリンク)

【参考】

【難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ】臨床調査個人票の様式改正について(PDF:818KB)

小児慢性特定疾病から指定難病へ移行される方の高額かつ長期の申請について

- 指定難病医療費助成制度(高額かつ長期)の要件として,指定難病の医療受給資格をお持ちの期間での医療費総額が,申請を行う月を含む過去12ヶ月間で50,000円を超える月が6回あることが必要です。

- 小児慢性特定疾病の医療受給資格をお持ちの方は,資格をお持ちだった期間の医療費総額も対象となります。

【参考】概要図(PDF:509KB)

指定医療機関・指定医の指定

<各都道府県又は指定都市の指定する難病指定医療機関の確認方法>

- 本県:下記の「指定医療機関一覧表」にて御確認ください。

- 本県以外:難病情報センターホームページ(各都道府県・指定都市のホームページ入口を記載)(外部サイトへリンク)で御確認ください。

指定医療機関について

- 平成27年1月から医療費助成に係る医療受給者証を使用できる医療機関等(病院,診療所,薬局,訪問看護事業所等)は県が指定した指定医療機関に限定されています。

- 原則,指定医療機関以外で受療した際の医療費については,公費負担の対象になりません。

- 医療機関等の指定に係る申請手続きの詳細については,「医療機関(病院,診療所,薬局,訪問看護事業所)等の指定関係諸手続について」を参照ください。

指定医療機関一覧表(令和7年6月1日現在)

指定医療機関一覧表(指定訪問看護事業所等)(PDF:175KB)

指定医について

- 新たな医療費助成制度の申請に必要な治療意見書(臨床調査個人票)を作成することができるのは,県が指定した指定医に限定されます。

- 医師の指定に係る申請手続きの詳細については,「指定医の指定関係諸手続について」を参照ください。

指定医一覧表(令和7年6月1日現在)

- 「難病指定医」は,「新規」及び「更新」の臨床調査個人票(診断書)を作成できます。

- 「協力難病指定医」は,「更新」の臨床調査個人票(診断書)を作成できます。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください