更新日:2025年2月26日

ここから本文です。

令和6年度 2つの世界自然遺産「奄美・屋久島」自然体験型交流学習を実施しました

目的

鹿児島県は,全国で唯一,2つの世界自然遺産を有している自然豊かな地域です。世界自然遺産の「顕著で普遍的な価値」を将来にわたって継承していくために,世界自然遺産に登録された奄美大島,徳之島,屋久島に暮らす高校生を対象に,意識の醸成や行動変容を促すことを目的として令和5年度から自然体験型交流学習を実施しています。

日程,参加者,事前学習

今年度は7月24日~31日の7泊8日で10名の高校生が参加しました。6月と7月にオンラインにより参加者同士の自己紹介,事業の目的や各島が世界自然遺産に登録された経緯,地域における保全活動の状況・課題など事前学習を2回行ってから現地学習に臨みました。

屋久島の現地学習

1日目は,奄美大島と徳之島の参加者が飛行機で屋久島へ移動し,参加者全員が合流した後に屋久島で,オリエンテーションを行いました。

2日目は,屋久島環境文化センターで屋久島の自然や文化について学んだ後,永田いなか浜でアカウミガメの産卵地としての取組を,西部林道で海岸線までの山道を歩きながら,植物の垂直分布や動植物の生態等について学びました。

屋久島は“1カ月で35日雨が降る”と言われるとおり,3日目は時折雨が降り足元が悪いなか,ヤクスギランドで屋久杉の森を歩きながら,自然と人間との共生の歴史等について学んだ後,松峯大橋の上から山と海を眺め,屋久島の成り立ちや水の循環等について学びました。レインウェアについては,事前学習において準備をするように案内してありましたが,一部の参加者については,出発前のガイドさんチェックにおいて,しっかりとしたレインウェアをレンタルしてもらったことで,無事に歩ききることができました。

徳之島の現地学習

4日目は,飛行機で徳之島へ移動し,牛小屋や闘牛場を見学しながら,徳之島の文化・闘牛と島民の関わり等について学びました。夜は,特定外来生物シロアゴガエルについて,環境省職員から,駆除活動の内容や必要性について学びました。

5日目は,剥岳林道を歩きながら,動植物の生態を学び,植物の形状を観察したり,花の香りや動物の糞の臭いを確かめたり,鳥の鳴き声に耳を澄ませたりして,五感で自然を体験していました。昼食は,ジビエ料理(イノシシ肉)を食べながら命の大切さを学んだ後に,飛行機で奄美大島に移動しました。

徳之島は“闘牛の島”と言われますが,牛小屋でのブラッシング体験や島民との生活には欠くことができない存在であることを教わり,徳之島の文化を深く考えることができました。

奄美大島の現地学習

6日目は,奄美大島世界遺産センターで,遺産登録までの経緯や遺産の価値や守るための地域の取組等について学んだ後,カヌーに乗ってマングローブの生態や干潟の生き物について観察しました。夜は,野生動物観察に出かけ,アマミノクロウサギやアマミヤマシギ等に出会うことができました。

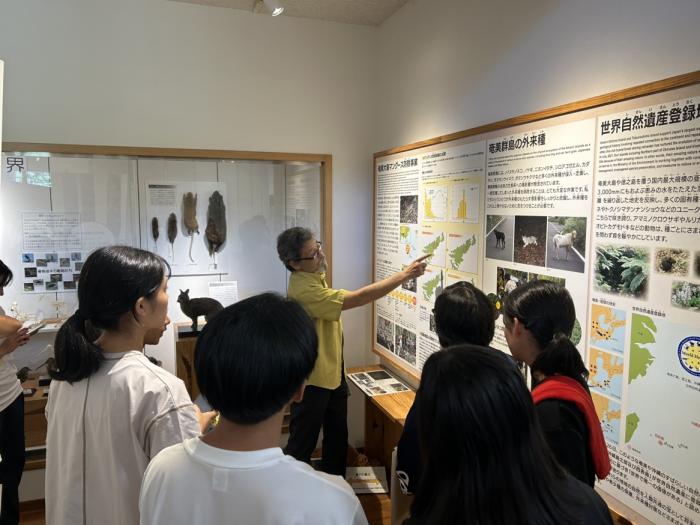

7日目は,金作原国有林で,亜熱帯性の植物を観察したり,観光客の増加に伴う自然環境への負荷を低減するために導入されている利用ルールなどについて学びました。次に,奄美野生生物保護センターで,マングースやノネコやノイヌなどが,アマミノクロウサギ等を捕食して奄美の生態系に脅威を与えていることを学びました。

毎日,参加者全員で車座になり一人ずつその日の振り返りを行い,最後に現地学習を通じて,感じたことや気づいたこと,参加者が各島に帰ってから,どのような取組をしたいのかなどについて,ファシリテーター(大岩根尚氏(株式会社musuhi))のコーディネートにより成果発表会を行って7泊8日の行程を終えました。

行動変容を促す

現地学習終了後は,オンラインにより事後学習を2回行い,現地学習で学んだことを地域のリーダーとしてどのように活動したか確認しました。最終目的は,参加者に対して「世界自然遺産の価値を継承するために必要な意識の醸成や行動変容を促すこと」です。今回学んだことを参加者のみが得るのではなく,学んだことを同級生や地域の子ども達に伝えたり,自然環境の保全と活用について考え,地域のリーダーとして行動することなどを目指しています。

参加者からは,「自分が住んでいる島と他の島の違いをよく考えたことがなかったけど,自然環境の違いだけでなく文化の違いもあることを知ることができた。」「自然をじっくり見たり感じたりすることなく,何気なく過ごしていた自分の島について,参加後は島の自然に積極的に関わったりすることができた。」などの感想が寄せられています。また,高校の全校集会での活動報告や,地域のガイドと連携して小中学生を対象に自らガイドを行う等の様々な活動を展開しており今後の活躍が大変楽しみです。