ホーム > くらし・環境 > 環境政策 > 環境白書 > 平成21年環境白書概要版 > 大気環境2

更新日:2025年3月5日

ここから本文です。

大気環境2

●大気汚染の状況

本県における平成20年度の大気汚染常時監視結果については,二酸化硫黄や光化学オキシダントで,火山活動あるいは大陸からの移流等の要因によって環境基準を達成できなかった測定局があったものの,浮游粒子状物質,二酸化窒素及び一酸化炭素では環境基準を下回っており,全体としては,これまでと同様,概ね良好な状況でした。

●主な物質別の大気汚染状況

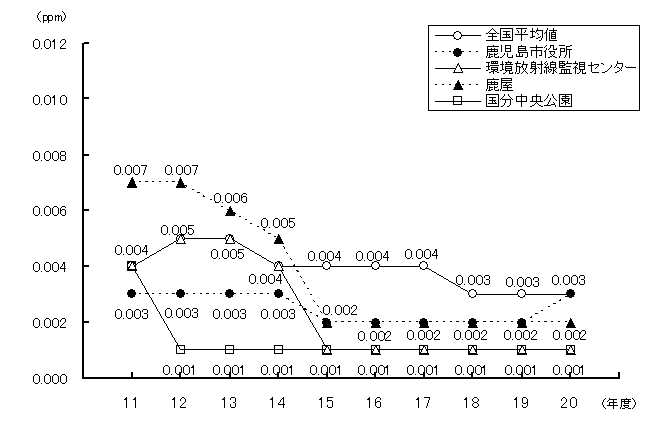

(1) 二酸化硫黄二酸化硫黄は,石油などの化石燃料の燃焼に伴い発生します。発生源としては,工場・事業場などですが,本県では,桜島の火山ガスに含まれる二酸化硫黄が大きく影響し,平成20年度は,鹿児島市有村及び赤水の2地点で環境基準を達成していません。

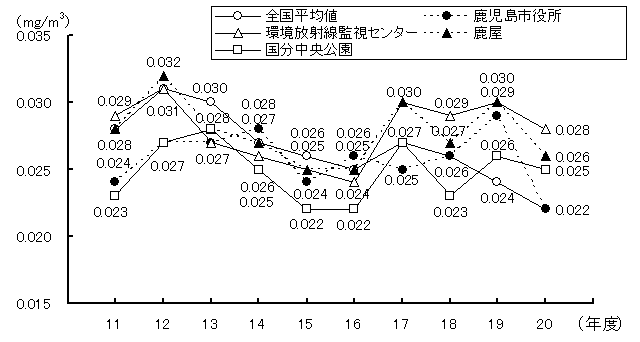

(2) 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質とは,大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が10μm以下のものです。発生源としては,工場等から排出されるばいじんやディーゼル車の排出ガスに含まれる粒子状物質がありますが,本県では桜島の降灰や大陸からの黄砂も大きく影響しています。

平成20年度は,すべての測定地点で環境基準を達成しています。

(3) 二酸化窒素

二酸化窒素は,各種燃料の燃焼に伴い発生し,その発生源としては,事業場・工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。平成20年度はすべての測定地点で環境基準を達成しています。

(4) 有害大気汚染物質

有害大気汚染物質とは,低濃度ではあるものの長期暴露による健康影響が懸念されている物質です。平成20年度は,県内の5地点(鹿児島市を含む)において16物質(鹿児島市では15物質)を測定しています。環境基準が設定されているベンゼン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの4物質全て環境基準を達成しています。

また,環境基準の設定されていない項目についても全国平均値と比較すると同等若しくは低いレベルにありました。

■二酸化硫黄年平均値の推移

■浮遊粒子状物質年平均値の推移

● 大気汚染防止対策

大気汚染を防止するためには,大気汚染の状況を的確に把握することや監視体制を充実するとともに,発生源であるばい煙発生施設及び粉じん発生施設等の監視を強化することが必要です。そのため,県では関係法令や県公害防止条例に基づき,ばい煙発生施設等の立入検査の実施や施設の改善指導を行っています。

二酸化硫黄(SO2)

二酸化硫黄は硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じ,四日市ぜんそく等の公害病や酸性雨の原因となっています。

二酸化窒素(NO2)

窒素酸化物は,酸性雨や光化学オキシダントの原因物質となり,特にNO2は高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼします。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください