更新日:2025年10月30日

ここから本文です。

土砂災害とは

土砂災害

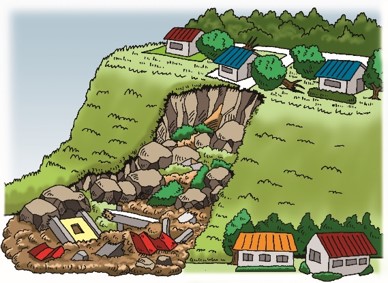

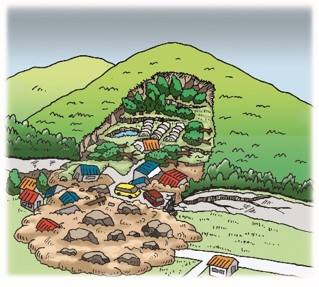

土砂災害は,降雨,地震及び火山噴火等によって発生します。

土石流・がけ崩れ・地すべりの3種類が主なものですが,火山噴火による火砕流,降下火砕物等による災害,土砂流出による災害,土砂による河川埋塞による洪水氾濫災害など,いたる所で多様な形態で発生し,悲惨な被害をもたらします。

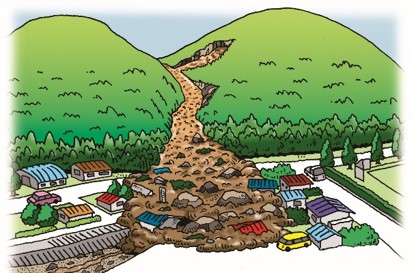

土石流

長雨や集中豪雨などにより,木や川の石・土砂が水と一体となって一気に下流へ流れる現象

水を含んだ土の重みと水の圧力で,山が一気に崩れます。

崩れた土砂は,大量の水と混じり,一気に下流に向かって流れ出ます。

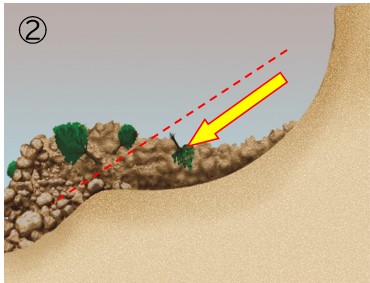

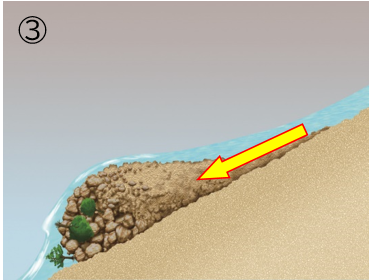

がけ崩れ

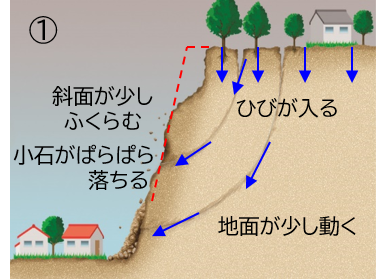

長雨や集中豪雨になどにより,斜面が突然崩れ落ちる現象

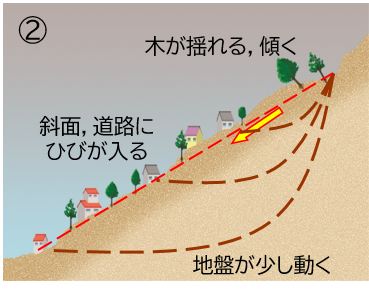

雨が降り続くと,水が多く含んだ地面は不安定になり,ひびが入って少しずつ動き始めます。

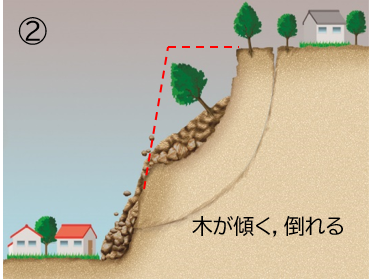

小さな固まりで,がけが崩れ始めます。

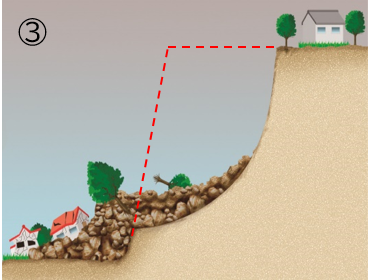

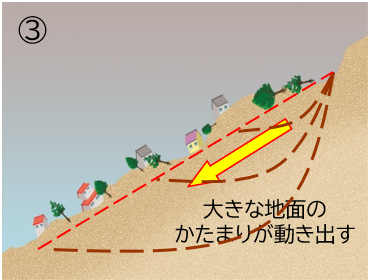

大きな固まりで一気にがけが崩れます。

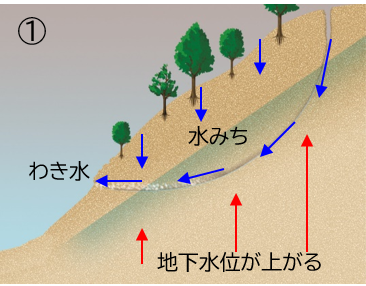

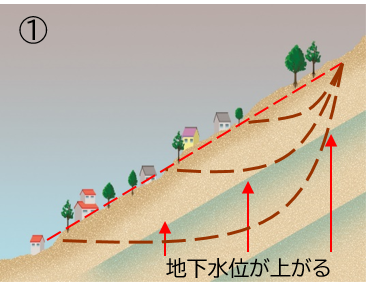

地すべり

地下水などが粘土のようなすべりやすい地層にしみこんで,その影響で地面が動き出す現象

雨が降り続くと,地面からしみこんだ水が地下にたまり,地下水位が上昇します。

さらに雨が続くと,柔らかくなった地盤が少しずつ動き始めます。

大きな地面の固まりが大きく動き出します。

土砂災害の主な特徴

平成16年~平成18年に全国で人的被害が発生した箇所の9割は,過去30年以上の間,土砂災害が発生していなかった箇所です。

今まで土砂災害が発生していないからといって,安心はできません。

また,一般的に,山腹や斜面の表層は年月とともに降雨等により風化が進み,もろくなり崩れやすい状態になります。

このため,土砂災害は繰り返し発生することがあります。

特に,非溶結火砕流堆積物であるシラスの斜面では,表層崩壊の周期は短いと言われています。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください