更新日:2025年2月10日

ここから本文です。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について

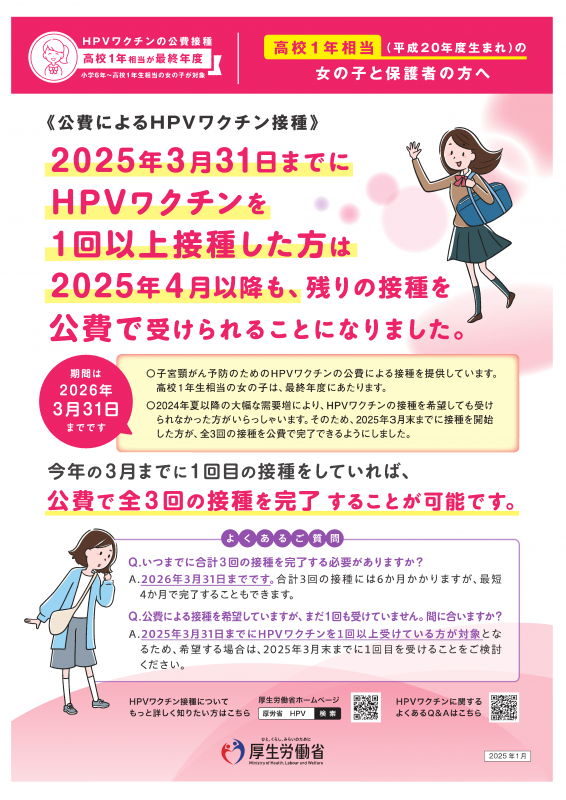

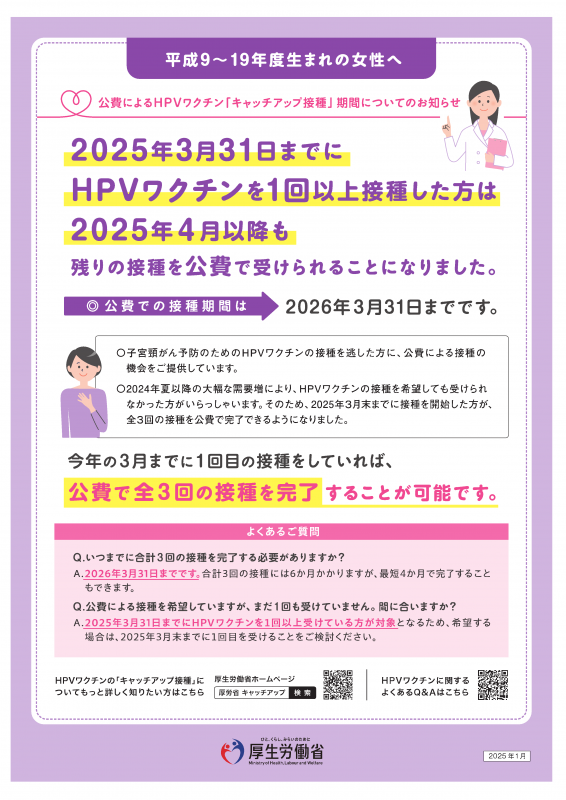

| キャッチアップ接種に関する最新の検討状況 |

| 今夏以降の大幅な需要増により,HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ,2025年3月末までに接種を開始した方については,全3回の接種を公費で完了できるようになりました。 |

| ○対象者 (1)キャッチアップ接種対象者のうち,2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方 (2)2008(平成20)年度生まれの女子で,2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方 ○期間:キャッチアップ接種期間(2025年3月31日まで)終了後、1年間 |

ヒトパピローマウイルス感染症とは

令和5(2023)年4月から,9価ワクチン(シルガード9)も定期接種の対象として,公費で受けられるようになりました。

9価HPVワクチン(シルガード9)について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

ヒトパピローマウイルス(HPV)は,性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め,肛門がん,膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に,近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

ヒトパピローマウイルスに感染しても,ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが,一部の人でがんになってしまうことがあります。現在,感染した後にどのような人ががんになるのかわかっていないため,感染を防ぐことががんにならないための手段です。

HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は,小学校6年~高校1年相当の女子を対象に,定期接種が行われています。

リーフレット(概要版)(PDF:2,259KB)

リーフレット(詳細版)(PDF:1,715KB)

HPVワクチンの積極的な接種勧奨の差し控えの終了について

子宮頸がん予防ワクチンは,平成25(2013)年4月から,予防接種法に基づく定期接種となりましたが,接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状が特異的に見られたことから,国は平成25(2013)年6月に,積極的勧奨を一時的に差し控えるよう通知しました。

その後,国の審議会において,ワクチンの安全性について特段の懸念がないことが確認され,接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから,国は令和3(2021)年11月26日付けで通知を発出し,ワクチンの接種勧奨の差し控えを終了することとしました。

また,子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより,接種機会を逃した方に対するキャッチアップ接種も実施されることとなりました。

接種にあたっては,ワクチンの「効果」と「リスク」について確認し,検討してください。

HPVワクチンに関するQ&A(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

定期接種チラシ(PDF:274KB)

キャッチアップ接種チラシ(PDF:115KB)

「積極的勧奨の差し控え」により接種機会を逃した方への「キャッチアップ接種」について

2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方は

2025年4月以降も残りの接種を公費で受けられることになりました。

子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して,公平な接種機会を確保する観点から,改めて接種の機会を提供するためのキャッチアップ接種が実施されます。

【「キャッチアップ接種」の対象者】

次の2つを満たす方が,対象となります

(1)平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)の女性

(2)過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない

(過去に接種(1回又は2回)したことがある方は,残りの回数(2回又は1回)が対象となります)

【「キャッチアップ接種」の期間】

令和4(2022)年4月~令和7(2025)年3月の3年間

※上記期間中,HPVワクチンを1回以上接種した方は,令和8(2026)年3月末まで公費で接種できます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧いただくか,お住まいの市町村にお問い合わせください

厚生労働省「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~」(外部サイトへリンク)

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの効果について

2価ワクチン(サーバリックス)および4価ワクチン(ガーダシル)は,子宮頸がんを起こしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより,子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

9価ワクチン(シルガード9)は,HPV16型と18型に加え,31型,33型,45型,52型,58型の感染を防ぐため,子宮頸がんの原因の80~90%を防ぐことができます。

HPVワクチンを導入することにより,子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また,接種が進んでいる一部の国では,子宮頸がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンのリスクについて

HPVワクチン接種後には,接種部位の痛みや腫れ,赤みなどが起こることがあります。まれですが,重い症状(重いアレルギー症状※,神経系の症状※)が起こることがあります。

|

発生頻度 |

2価ワクチン(サーバリックス) |

4価ワクチン(ガーダシル) |

9価ワクチン(シルガード9) |

|

|

|

|

|

|

|

|

紅斑*,腫脹* |

紅斑*,腫脹*,頭痛 |

|

|

|

|

|

|

1%未満 |

|

|

|

|

|

|

|

|

*接種した部位の症状

サーバリックスⓇ添付文書(第13版)、ガーダシルⓇ添付文書(第2版)、シルガード9Ⓡ添付文書(第1版)より改編

※重いアレルギー症状,神経系の症状としては,次の症状があります。

- アナフィラキシー:呼吸困難,じんましんなどを症状とする重いアレルギー

- ギラン・バレー症候群:手足の力の入りにくさなどを症状とする末梢神経の病気

- 急性散在性脳脊髄炎(ADEM):頭痛,嘔吐,意識の低下など

<痛みやしびれ,動かしにくさ,不随意運動について>

・ワクチンの接種を受けた後に,広い範囲に広がる痛みや,手足の動かしにくさ,不随意運動(動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまうこと)などを中心とする多様な症状が起きたことが報告されています。

・この症状は専門家によれば「機能性身体症状」(何らかの身体症状はあるものの,画像検査や血液検査を受けた結果、その身体症状に合致する異常所見が見つからない状態)であると考えられています。

・症状としては,1.知覚に関する症状(頭や腰,関節等の痛み,感覚が鈍い,しびれる,光に関する過敏など),2.運動に関する症状(脱力,歩行困難,不随意運動など),3.自律神経等に関する症状(倦怠感,めまい,睡眠障害,月経異常など)、4.認知機能に関する症状(記憶障害,学習意欲の低下,計算障害,集中力の低下など)などいろいろな症状が報告されています。

・「HPVワクチン接種後の局所の疼痛や不安等が機能性身体症状をおこすきっかけとなったことは否定できないが,接種後1か月以上経過してから発症している人は,接種との因果関係を疑う根拠に乏しい」と専門家によって評価されています。

・また,同年代のHPVワクチン接種歴のない方においても,HPVワクチン接種後に報告されている症状と同様の「多様な症状」を有する方が一定数存在することが明らかとなっています。

・このような「多様な症状」の報告を受け,様々な調査研究が行われていますが,「ワクチン接種との因果関係がある」という証明はされていません。

・ワクチンの接種を受けた後や,けがの後などに原因不明の痛みが続いたことがある方はこれらの状態が起きる可能性が高いと考えられているため,接種については医師とよく相談してください。

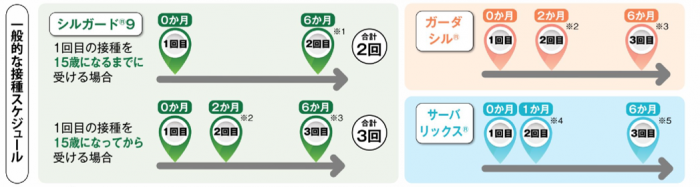

HPVワクチンの定期接種の対象者と接種スケジュールについて

【接種対象者】小学校6年生~高校1年生に相当する女子

【標準的な接種スケジュール】

2価ワクチン(サーバリックス)

1回目の接種から1ヵ月の間隔をおいて2回目の接種を行った後,1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて3回目の接種を行います。

4価ワクチン(ガーダシル)

1回目の接種から2ヵ月の間隔をおいて2回目の接種を行った後,1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて3回目の接種を行います。

9価ワクチン(シルガード9)

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合:1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて2回目の接種を行います。

1回目の接種を15歳になってから受ける場合:1回目の接種から2ヵ月の間隔をおいて2回目の接種を行った後,1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて3回目の接種を行います。

※1:1回目と2回目の接種は,少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合,3回目の接種が必要になります。

※2・3:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合,2回目は1回目から1か月以上(※2),3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合,2回目は1回目から1か月以上(※4),3回目は1回目から5か月以上,2回目から2か月半以上(※5)あけます。

定期の予防接種は,各市町村が実施主体となっていますので,お住まいの市町村での実施方法など,詳細については,市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

厚生労働省の相談窓口

- 厚生労働省では,HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談を受け付けています。

- 電話番号 0120-469-283※令和6年10月1日から電話番号が変わりました。

- 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後5時(ただし,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

- 本相談窓口は,厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

- 行政に関するご意見・ご質問は受け付けていません。

鹿児島県の相談窓口

- 子宮頸がん予防ワクチンの接種についての相談を受け付けています。

- ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方からの医療,生活,教育等多岐にわたる相談を(一元的に)受け付けています。

<総合窓口>

- 相談窓口保健福祉部感染症対策課感染症保健予防係

- 電話番号099-286-2724

- 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後5時(ただし,祝日,年末年始を除く。)

<教育に関する相談窓口>

- 相談窓口教育庁保健体育課健康教育係

- 電話番号099-286-5318

- 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後5時(ただし,祝日,年末年始を除く。)

協力医療機関

子宮頸がん予防ワクチンの予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関が各都道府県に設置されています。

鹿児島県においては,鹿児島大学病院が協力医療機関となってます。

医薬品副作用被害救済制度(平成25(2013)年3月31日までに接種している場合)

- 平成25(2013)年3月31日までに接種された方で,ワクチン接種後に何らかの症状が生じ,医療機関を受診した方は,接種との関連性が認定されると,医療費・医療手当が支給されます。

- 認定を受けるためには,独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)に請求する必要があります。

- 支給対象となるのは,請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られていますので,お気を付けください。

- 具体的な請求方法,必要書類,請求書類の様式やその記載方法等については,以下のPMDAの相談窓口にお問い合わせください。

- 相談窓口独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口

- 電話番号0120-149-931(フリーダイヤル)IP電話等でフリーダイヤルがご利用になれない場合は,03-3506-9411(有料)をご利用ください。

- 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く)

予防接種後健康被害救済制度(定期接種の場合)

- 平成25(2013)年4月1日以降の予防接種法に基づく予防接種を受けた方で,接種後に何らかの症状が生じ,医療機関を受診した方は,接種との関連性が認定されると,医療費・医療手当等が支給されます。

- 認定を受けるためには,予防接種を受けた市町村へ申請する必要がありますので,各市町村の予防接種担当課へ相談してください。

- 制度については厚生労働省のホームページ予防接種後健康被害救済制度(外部サイトへリンク)をご覧ください。

予防接種後健康被害救済制度リーフレット(PDF:1,719KB)

想定される生活支援制度

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

リーフレット(キャッチアップ)(PDF:588KB)

リーフレット(キャッチアップ)(PDF:588KB)