ホーム > 教育・文化・交流 > 文化財・スポーツ > スポーツ > スポーツ・コンベンションセンター > スポーツ・コンベンションセンターについて

更新日:2026年1月16日

ここから本文です。

スポーツ・コンベンションセンターについて

スポーツ・コンベンションセンターとは

老朽化した県の体育館を建て替え、スポーツ利用だけでなく、これまで県内で開催できなかった規模のコンサートやイベント、展示会など多目的に利用できる施設です。

施設のコンセプトや整備予定地等はこちら(基本構想概要版)(PDF:3,449KB)

スポーツ・コンベンションセンター整備に関する県の考え方

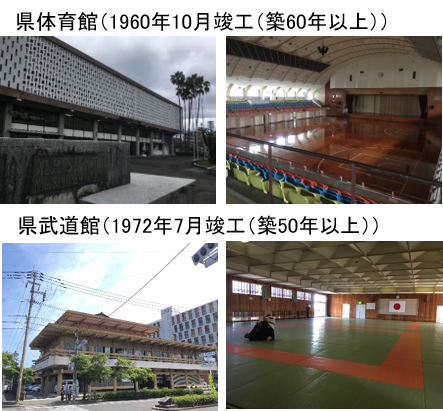

県体育館・武道館は,いずれも老朽化が著しく,必要な補修を繰り返し行いながら,何とか利用できる状態を保っている状況です。今後もますます老朽化が進み,遠からず利用を中止せざるを得ない状況になります。

県体育館・武道館は,いずれも老朽化が著しく,必要な補修を繰り返し行いながら,何とか利用できる状態を保っている状況です。今後もますます老朽化が進み,遠からず利用を中止せざるを得ない状況になります。

また,現体育館・武道館が整備された当時と比べ,バドミントンやバレーボールなどの競技人口や大会参加チーム数の増加,体操や柔道などの大会基準の変更などにより,県大会や全国大会等の開催には,現体育館・武道館より大きな規模の施設が必要となっています。

本県においては,このような大会開催の基準を満たす規模の施設がなく,複数会場での分散開催や長時間の大会運営を余儀なくされています。このため,特に,離島のような遠方から参加した選手たちは,交通手段の制約などから,例年,表彰式の途中退席や延泊を強いられるケースがあるなど,大きな負担となっています。

二つの半島,多くの離島を有するという地理的な特性がある本県において,県内各地の全ての県民の皆様に,できるだけ不便なく,安心,安全,快適に御利用いただくとともに,少なくとも県大会が開催可能な規模の県立体育館・武道館を速やかに整備することが,広域自治体である県の責務であると考えています。

その責務を果たすため,施設の規模については,各種競技の大会基準等に基づき,県大会等を支障なく開催することができる必要最小限の規模として,バスケットボールコートでメインアリーナ4面,サブアリーナ2面の計6面の競技フロアが必要と考えています。

スポーツ・コンベンションセンターの概要(PDF:413KB)

スポーツ・コンベンションセンターの整備に当たり,最も肝要なことは,他の事業に可能な限り影響を与えないようにすることです。

他の事業への影響を考えるに当たっては,毎年度の一般財源の負担額を見て判断する必要があると考えています。

この観点から,毎年度の一般財源の負担額を軽減するため,整備運営手法を,県債を活用して30年で償還していく従来型手法に見直すこととしました。

この場合,国の補助金や県有施設整備積立基金等を活用することで,毎年度の一般財源負担額は10億円程度と見込まれます。

加えて,後年度に地方交付税措置が受けられるなどの有利な地方債の活用や,企業版ふるさと納税の実施の検討など,更なる一般財源負担の軽減に努めていくこととしています。

本県においては,これまで県庁舎や県民交流センター,農業開発総合センターなどの大規模な施設の整備の際には県債を活用し,毎年度の一般財源負担の軽減を図ってきました。これら3つの施設に係る県債の償還は近く完了する予定であり,これらに係る公債費計16億円が減少する見込みです。

今後,改修や更新を要する県有施設等も見込まれますが,メリハリをつけた社会資本整備を行うことなどにより,スポーツ・コンベンションセンターの整備に伴う10億円程度の公債費に対応することは可能であると考えています。

仮に,今後,事業費が増嵩し,毎年度の一般財源の負担が数億円程度増えたとしても,1,000億円余りの規模の毎年度の公債費の中で適切に管理し,持続的で安定的な財政運営を行っていきます。

令和7年第1回県議会定例会において,このような県の考え方について説明するとともに,従来型手法による事業費について推計値をお示ししたところ,推計値では議論が深まらない,議会がしっかりと議論できる詳細な建設費を示してもらいたいなどの御意見を頂きました。

また,昨年実施した事業者ヒアリング結果等を踏まえると,建設コストについては,何年か待てば落ち着くかということなどが見込めず,むしろ,今後も労務費等は上昇する可能性が高いと考えています。

これらを踏まえ,県としてはできるだけ早く設計を行い,実際の建設費をお示しする必要があると判断し,スポーツ・コンベンションセンターの設計費等を令和7年第2回県議会定例会に提案し,議決いただきました。

スポーツ・コンベンションセンターに係る設計費等の予算について(PDF:176KB)

今後は,設計を行った上で,実際の建設費を見込み,改めて県議会に予算議案を提案し,御論議いただきたいと考えています。

※建設費関係のQAはこちら

スポーツ・コンベンションセンター基本構想策定の経緯

現在の県体育館は,築後60年以上が経過していることや,多くの競技で県大会を実施するには手狭であるという大きな課題があります。

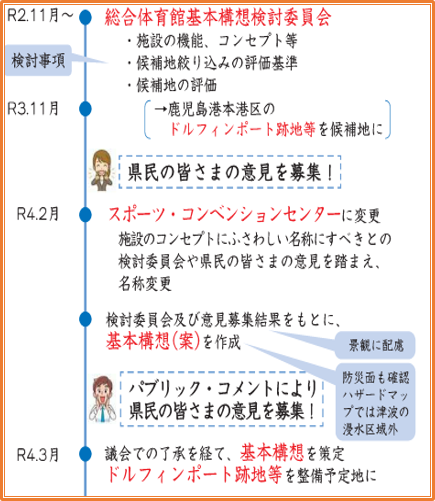

このような状況を踏まえ,スポーツ・コンベンションセンターについては,場所ありきではなく,まずは,施設の機能,規模,構成等について専門的・客観的な見地から検討を行った上で整備候補地を検討するため,外部の専門家で構成する総合体育館基本構想検討委員会において検討を進めました。

同委員会は,フルオープンで8回開催し,その検討状況は,節目節目で県議会にも御説明するとともに,県民の皆様にもホームページでお知らせしました。

施設の機能については,スポーツ振興の拠点として,競技力の向上や競技人口の増加,県民への良質なスポーツ環境の提供を図るとともに,多目的利用による交流拠点機能を有する施設として,コンサート・イベント等の開催を通じて,スポーツをする人もしない人も,また,様々な年代の人々が交流できる施設としたコンセプトを取りまとめていただきました。

施設の規模については,現体育館・武道館が県大会等の開催に当たり狭隘であるとの課題を踏まえ,各種競技の大会基準等に基づき,必要最小限の規模として,バスケットボールコートでメインアリーナ4面,サブアリーナ2面の計6面が必要とされました。

二つの半島,多くの離島を有するという地理的な特性がある本県において,県内各地の全ての県民の皆様に,できるだけ不便なく,安心,安全,快適に御利用いただくとともに,少なくとも県大会が開催可能な規模の県立体育館・武道館を速やかに整備することが,広域自治体である県の責務であると考えています。

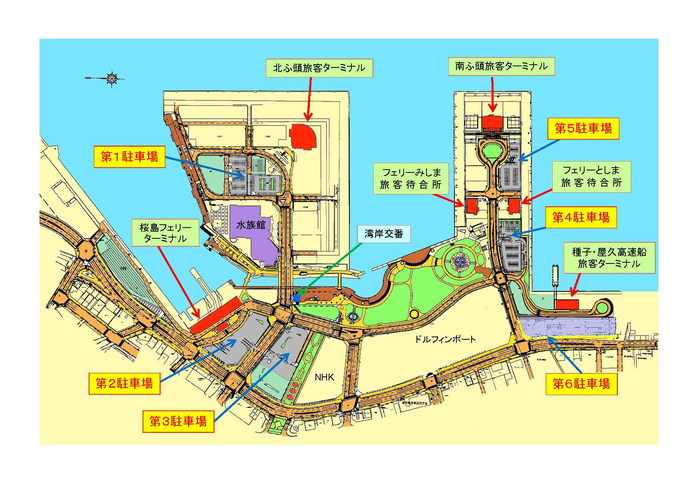

整備予定地については,スポーツ・コンベンションセンターの機能を最大限に発揮させる立地について検討した結果,離島や大隅地域をはじめ県土全域からの交通利便性などを踏まえると,鹿児島市に立地することが望ましいとされました。

その上で,候補となり得る土地について,県有地については未利用地をリストアップするとともに,国有地・市有地・民有地については,更地に限らず譲渡可能な土地を照会しました。

このほか,県議会や知事へのたよりなどを通じて様々な土地の御提案を頂きましたが,鹿児島市外であることや必要な面積を確保できないこと,譲渡可能性がないことなどを確認しました。

この結果,最終的に5か所の土地を選定し,基本構想検討委員会において,これらの土地について,交通利便性や宿泊施設の集積,経済波及効果など,12の客観的評価基準に基づき評価していただいた結果,ドルフィンポート跡地等を整備予定地とすることとされました。

場所の選定段階においては,スポーツ・コンベンションセンターの整備について,県民の皆様からも意見募集を行い,頂いた御意見を踏まえ,景観への配慮や防災への対応,渋滞対策などを基本構想(案)に盛り込みました。

その後,基本構想(案)について,再度,県民の皆様から御意見を頂き,県議会から御了承をいただいた上で,ドルフィンポート跡地等を整備予定地とした基本構想を策定しました。

本港区エリアにふさわしい施設として整備

ドルフィンポート跡地を含む鹿児島港本港区エリアについては,平成30年度に,鹿児島市や経済界などで構成する検討委員会において,年間365日,賑わう拠点の形成を図ることを開発コンセプトとする「鹿児島港本港区エリアまちづくりグランドデザイン」を策定しています。

同エリアに立地するスポーツ・コンベンションセンターは,スポーツ利用を中心としつつ,体育館としての施設の仕様を特段変更することなく,これまで本県で開催できなかった規模のコンサートやコンベンション,展示会などの多目的利用で有効活用することにより,賑わいを創出することとしています。

この結果,屋内スポーツ競技団体やプロモーターからのヒアリング調査等も踏まえ,基本構想において,稼働率を年間約8割から9割,利用者数を約41万人と見込んでいます。

加えて,観光客等にも開かれた施設とすることで,更なる賑わいの創出や中心市街地の活性化等にもつなげていきたいと考えています。

このように,スポーツ・コンベンションセンターは,高い集客機能を有する施設として,年間を通じて賑わいを創出することから,グランドデザインで示された交流機能を有し,年間365日,賑わう拠点の形成を図ることを目的とした開発コンセプトとも整合するものと考えており,ドルフィンポート跡地にふさわしい施設であると考えています。

なお,景観への配慮については,鹿児島港本港区景観ガイドラインを遵守するとともに,施設のデザインについても本港区エリアにふさわしいものとなるよう検討しているところです。

よくあるご質問

・スポーツ・コンベンションセンターってなに,なぜドルフィンポート跡地に整備するのか

・スポーツ・コンベンションセンターの基本構想は,県議会の了承を得て策定したのか

・コンベンションの機能をつけるから建設費が高くなるのでは,コンベンションセンターとなったことで事業費が増加したのでは

・将来の人口減少を見据えても,スポーツ・コンベンションセンターの規模は必要か,身の丈にあった規模の施設にすべきでは

・なぜ,「赤字となる施設」を整備するのか,なぜ税金で運営費を負担するのか

・県の地域防災計画では,南海トラフ地震が発生した場合,鹿児島港本港区エリアに2~3mの津波の到達が予測されているが,ドルフィンポート跡地への浸水は想定されないのか

・鹿児島市津波ハザードマップでは,津波により,北ふ頭の一丁台場の一部が1~5m浸水すると想定されているが,ドルフィンポート跡地は大丈夫なのか

・スポーツ・コンベンションセンターを整備しても県の財政は大丈夫なのか

・スポーツ・コンベンションセンターを整備することで賑わいが生まれるのか

・スポーツ・コンベンションセンターは中高生などの一部の人たちしか利用しないのでは

・スポーツ・コンベンションセンターで想定している年間利用者約41万人は,供用開始年度の利用者数ではないのか

・現在の県体育館では,県大会を開催する機会は少ないと聞いた。市町村立の体育館もあるため,新しい県体育館は不要ではないか

・他県では,最近新しいアリーナが整備されているが,それらの県においては,県大会はいまだに分散開催されていると聞いた。分散開催しても問題ないのではないか

・スポーツ・コンベンションセンターの整備について,県民投票は実施しないのか

・整備運営手法の見直しについて,いつ,どのように議論がなされたのか

・整備運営手法を従来型手法に見直したことにより,これまでPFI方式での検討に要した経費が無駄になったのではないか

・香川県では設計前に建設事業者から見積りを取り,建設費を把握していると聞いた。スポーツ・コンベンションセンターでも,同様のやり方で建設費を把握することはできないのか

・建設費について,これまで推計値として示されているが,実際の費用はいつわかるのか

・国の業務報酬基準において,大型公共建築の場合,設計費は,建設費のおおむね1~2%が相場と聞いている。約8.1億円の設計費であれば,建設費は810億円になり得るのではないか

![]() スポーツ・コンベンションセンターってなに,なぜドルフィンポート跡地に整備するのか

スポーツ・コンベンションセンターってなに,なぜドルフィンポート跡地に整備するのか

![]() スポーツ・コンベンションセンターの基本構想は,県議会の了承を得て策定したのか

スポーツ・コンベンションセンターの基本構想は,県議会の了承を得て策定したのか

スポーツ・コンベンションセンターの機能,規模・構成,整備予定地等を整理した基本構想を策定する過程では,県民の皆様からも意見募集を行い,頂いた御意見を踏まえ,景観への配慮や防災への対応,渋滞対策などを基本構想(案)に盛り込みました。

その後,基本構想(案)について,再度,県民の皆様から御意見を頂いた上で,県議会で御論議いただきました。

県議会では,常任委員会の委員長報告において,「本県の一等地であるドルフィンポート跡地に整備されるスポーツ・コンベンションセンターについては,景観や眺望に配慮しながら,本港区エリアにふさわしい施設となるよう検討すること」などの付帯意見を付した上で,「その整備について了承する」との報告があり,その後,議長から質疑がないか確認され,特段なかったことから質疑は終結しました。

このようなことから,県としては,県議会の御了承をいただけたものと考え,ドルフィンポート跡地等を整備予定地とした基本構想を策定しました。

![]() コンベンションの機能をつけるから建設費が高くなるのでは,コンベンションセンターとなったことで事業費が増加したのでは

コンベンションの機能をつけるから建設費が高くなるのでは,コンベンションセンターとなったことで事業費が増加したのでは

スポーツ・コンベンションセンターはあくまで県大会や全国・国際大会などの各種スポーツ大会,プロスポーツに対応できる施設として整備するもので,施設の規模も機能も,これを踏まえ,体育館として建て替えるものです。

その上で,利用日数を把握した結果,年間の利用形態として,スポーツ利用が約7割見込まれ,残りの約3割を同センターの仕様等を特段変更することなく,体育館の施設をそのまま利用し,コンサートや展示会などのイベント等の多目的利用で有効活用することとしました。

コンサートなどで有効活用するからといって建設費が高くなるということはありません。

また,県民の皆様によるスポーツ利用に比べ,多目的利用に高い利用料金を設定することで収入増が図られ,維持管理・運営費の収支改善につながるものと考えています。

なお,施設の名称は,基本構想をとりまとめる際に,基本構想検討委員会の委員から「施設のコンセプトにふさわしい名称とすべき」との御意見が出されたことや県民の皆様から同様の御意見が寄せられたことを踏まえ,スポーツ・コンベンションセンターとしたところです。

![]() 将来の人口減少を見据えても,スポーツ・コンベンションセンターの規模は必要か,身の丈に合った規模の施設にすべきでは

将来の人口減少を見据えても,スポーツ・コンベンションセンターの規模は必要か,身の丈に合った規模の施設にすべきでは

スポーツ・コンベンションセンターの規模は,各種競技の大会基準等に基づき,県大会等を支障なく開催することができる必要最小限の規模として,バスケットボールコートでメインアリーナ4面,サブアリーナ2面の計6面の競技フロアが必要と考えています。

同センターでの開催が見込まれる全国大会,県大会等に参加するチーム数や選手の数は,人口減少に比例して一概に減少するものではないと考えています。

実際に,平成20年から令和6年までの16年間で,県人口は10.9%減少していますが,現体育館の利用者数は3%増加しています。

現在の人口規模が50万人から100万人程度の県における県大会の参加チーム数を考慮しても,県大会を集約して開催するためには,スポーツ・コンベンションセンターの規模として整理した,バスケットボールコートでメインアリーナ4面,サブアリーナ2面の計6面の競技フロアが必要であると考えています。

仮に,将来の人口減少を見据え,同センターの規模を縮小した場合,県大会に参加する選手や関係者は,相当期間にわたり,複数会場での分散開催や長時間の大会運営により生じる大きな負担を強いられ続けることになります。

例えば,競技団体が主催する小・中学生のバドミントン大会では,3日間にわたり午後6時30分までの運営,また,小学生から社会人までが一堂に会する卓球大会では,2日間にわたり午後9時までの運営と聞いています。

コンサートやMICEなどのイベント利用については,本年1月に,改めて,需要予測調査に応じた複数の大手プロモーターに,コンサートなどのイベントの見込みを確認し,現時点において,8千人規模のアリーナコンサートについて,基本構想で整理したとおりの需要に変わりがないことを確認しています。

また,最近のライブ・エンタテインメント市場の動向については,大手シンクタンクが公表している資料によると,市場規模が今後も拡大傾向にあることが示されていることを踏まえると,今後も,基本構想に示した程度の利用は見込まれるものと考えています。

![]() なぜ「赤字となる施設」を整備するのか,なぜ税金で運営費を負担するのか

なぜ「赤字となる施設」を整備するのか,なぜ税金で運営費を負担するのか

公共施設については,県民の皆様が利用しやすい料金でサービスを提供し,これに伴い生じる収支差は自治体が負担して維持管理・運営を行うことが一般的です。

収益を上げることを目的としないため,民間事業者が自社の費用で運営することはありません。

スポーツ・コンベンションセンターについても,児童生徒をはじめ県民の皆様がスポーツに親しむための公共施設であり,アマチュアスポーツでの利用は,利用しやすい料金を設定の上,これに伴い生じる収支差は公費で負担して維持管理・運営を行うこととしています。

同センターは,スポーツ利用のほかにも,体育館としての施設の仕様を特段変更することなく,これまで本県で開催できなかった規模のコンサートやコンベンション,展示会など,スポーツ利用に比べ高い利用料金を設定できる多目的利用で有効活用することにより,賑わいを創出するとともに,運営経費の低減につなげていきます。

各種災害のハザードマップ等を精査した結果,ドルフィンポート跡地は,地震等による津波の浸水区域や桜島の噴石等の災害予想区域には含まれていません。一方で,敷地のごく一部が甲突川からの洪水の浸水区域に含まれていますが,その深さは50cm未満で,かさ上げ等により対応が可能であることを確認しています。

また,鹿児島市の平地のほとんどが液状化の危険度が高い区域ですが,建物に影響がでないよう整備を進めることとしています。

![]() 県の地域防災計画では,南海トラフ地震が発生した場合,鹿児島港本港区エリアに2~3mの津波の到達が予測されているが,ドルフィンポート跡地への浸水は想定されないのか

県の地域防災計画では,南海トラフ地震が発生した場合,鹿児島港本港区エリアに2~3mの津波の到達が予測されているが,ドルフィンポート跡地への浸水は想定されないのか

津波の影響については,県が平成24年度から2か年で実施した「鹿児島県地震等災害被害予測調査(H26.2)」において,南海トラフ地震を含め,地震や桜島の海底噴火による(本県全域の)最大津波高や津波到達時間,浸水想定を示しています。

「県地域防災計画」と「鹿児島市津波ハザードマップ」は,この被害予測調査を基に作成されています。

「県地域防災計画」は,県内における防災の基本的な計画で,市町村が策定する防災計画の指針となるもので,県内の各市町村における最大津波高などの想定を示しており,鹿児島港については,南海トラフ地震を含め,地震や桜島の海底噴火による津波の津波高が最大で3.4mと予測されています。

一方,「鹿児島市津波ハザードマップ」では,津波により想定される浸水想定区域を示しており,ドルフィンポート跡地については,同敷地より海側にあるウォーターフロントパークのボードウォーク部分の標高が,想定される津波高より高いため,南海トラフ地震を含め,地震や桜島の海底噴火による津波の浸水想定区域には含まれていません。

![]() 鹿児島市津波ハザードマップでは,津波により,北ふ頭の一丁台場の一部が1~5m浸水すると想定されているが,ドルフィンポート跡地は大丈夫なのか

鹿児島市津波ハザードマップでは,津波により,北ふ頭の一丁台場の一部が1~5m浸水すると想定されているが,ドルフィンポート跡地は大丈夫なのか

鹿児島港については,「鹿児島県地震等災害被害予測調査(H26.2)」に基づき作成した「県地域防災計画」において,南海トラフ地震を含め,地震や桜島の海底噴火による津波の津波高が最大で3.4mと予測されています。

一丁台場の一部については,同被害予測調査において,同地の標高を実際の標高より低い0mとしており,その結果,1~5mの浸水想定区域に含まれています。

一方で,ドルフィンポート跡地については,同敷地より海側にあるウォーターフロントパークのボードウォーク部分の標高が,想定される津波高より高いため,南海トラフ地震を含め,地震や桜島の海底噴火による津波の浸水想定区域には含まれていません。

(出典:かごしまiマップ-防災マップ-)

![]()

スポーツ・コンベンションセンターについては,基本構想を策定する過程においては,基本構想検討委員会をフルオープンで8回開催し,その検討状況は,節目節目で県議会にも御説明するとともに,県民の皆様にもホームページでお知らせしてきました。

場所の選定段階においては,スポーツ・コンベンションセンターの整備について県民の皆様から意見募集を行い,234名から478件の御意見を頂き,これらの御意見を踏まえ,景観への配慮や防災への対応,渋滞対策などを基本構想(案)に盛り込みました。

その後,基本構想(案)について,パブリックコメントを行い,18名から112件の御意見を頂きました。その上で,必要な記載を追加し,県議会の御了承を得て,基本構想を策定しました。

なお,県民の皆様から検討過程において頂いた御意見については,その一つ一つに県の考え方を整理した上で,ホームページにてお示ししました。

基本構想の策定後,令和7年第1回県議会定例会までの間に,同構想の内容について,ホームページや公式ラインで随時情報発信してきたほか,県内全戸に配布する県政かわら版で5回,県政広報番組などで8回,県政出前セミナーで17回の情報発信を行うなど,広く県民の皆様へ周知してきました。

加えて,中心市街地や港湾関係者,整備予定地周辺の住民や企業・団体,学生などへ説明を行うなど,延べ130回にわたり,同構想の内容の周知を行ってきました。

整備運営手法を見直すなどとした令和7年第1回定例会以降においては,知事が地元紙の単独インタビューで,スポーツ・コンベンションセンターを整備する意義や,施設の規模・機能・構成,整備運営手法を従来型手法に見直すことなどにより安定的な財政運営が可能であることなどについて説明しました。また,知事が県政広報番組に出演し,同様の内容について説明しました。

さらに,地元の大学において,スポーツ・コンベンションセンターを整備する意義等について講義を行いました。加えて,県市町村連携会議において,各市町村長や市町村議会議長等に対し,少なくとも県大会が開催可能な規模の県立体育館・武道館を新たに整備することが広域自治体である県の責務であることなどを説明しました。

このほか,知事が経済,建設,観光関係など,各種団体の会合に参加した際,スポーツ・コンベンションセンターの整備についての県の考え方を述べているところです。

県政かわら版において,広く県民の皆様に向けて,同センターの規模,機能の考え方や,整備運営手法を従来型手法に見直すことなどにより安定的な財政運営が可能であるとの県の考え方などについて,Q&Aも用いて分かりやすく周知を行いました。

これらの内容については,ホームページでも大きく紹介しているほか,101万人の登録者数がある公式ラインでも情報発信しました。県議会常任委員会の議論については,アーカイブ配信を行いました。

また,同センターの整備を推進する意義や県財政への影響を分かりやすくまとめたポスターを作成し,市町村立体育館等に掲示を依頼したほか,そのデータを市町村教育委員会,高等学校等に送付し,児童生徒,保護者への配布を依頼しました。

このほか,県市長会や県町村会,奄美群島市町村長会からの要請に応じて職員が出向き,少なくとも県大会が開催可能な規模の県立体育館・武道館を新たに整備することが広域自治体である県の責務であることなどを説明しました。

また,県政出前セミナーにおいて,職員が同様の内容について説明を行いました。

今後とも,あらゆる機会を通じて,県民の皆様に対し,積極的な情報発信を行ってまいりたいと考えています。

![]()

![]()

スポーツ・コンベンションセンターの基本構想において,同センターの整備予定地である本港区エリアは,錦江湾や桜島の良好な景観を有することから,整備に当たっては,施設の高さや中心市街地,海からの眺望など,景観に配慮することとしています。

また,令和5年度に,まちづくりや景観の専門家の御意見も踏まえ,桜島や錦江湾の眺望を確保する必要がある場所として,ウォーターフロントパークや朝日通りを設定するなど,本港区エリアにふさわしい景観・デザインについて方向性を示す鹿児島港本港区景観ガイドラインを策定しました。

ドルフィンポート跡地においては,スポーツ・コンベンションセンターと併せて多目的広場を整備することとしています。

また,同広場は,保全することとしているウォーターフロントパークと一体的な景観となり,連携した活用が可能となるよう,民間事業者のノウハウも活用しながら,具体的に検討していきます。

地球温暖化は,人類の将来に関わる最も重要な環境問題であり,国においては,令和2年10月に,2050年カーボンニュートラル,脱炭素社会の実現を目指すことを宣言し,これを受け,令和3年10月には,地球温暖化対策計画及び政府実行計画を改定し,「国の施設については,2030年度までに新築される建築物の平均で,従来の建築物で必要となるエネルギー量の50%以上を削減することを目指す」とされたところです。

エネルギー消費量を50%以上削減する建築物のことを「ZEBReady(ゼブレディ)」といいます。

また,県においては,令和2年11月に,県民の皆様,事業者,行政が力を合わせて,一体となって地球温暖化対策を積極的に推進し,2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指す旨を表明し,これを受け,令和5年3月には,県地球温暖化対策実行計画及び県庁環境保全率先実行計画を改定し,県の新築建築物についても国と同様の目標を設定したところです。

スポーツ・コンベンションセンターについては,消費電力や温室効果ガスの排出量が大きく,ゼブレディの導入により,エネルギー消費量の大きな削減効果が期待されることから,地球温暖化対策の積極的な推進に向け導入を進める必要があると判断したところです。

![]() スポーツ・コンベンションセンターを整備することで賑わいが生まれるのか

スポーツ・コンベンションセンターを整備することで賑わいが生まれるのか

スポーツ・コンベンションセンターについては,スポーツ利用を中心としつつ,体育館としての施設の仕様を特段変更することなく,スポーツ利用がない日に,これまで本県で開催できなかった規模のコンサートやコンベンション,展示会などの多目的利用で有効活用することにより,賑わいが創出されると考えています。

スポーツ利用では,例えば,令和5年の「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」では,九州経済研究所の推計によると,県内外から延べ約82万人が来場し,来場者の行動による観光消費支出額が約111億円とされています。

また,全国高等学校総合体育大会においては,令和元年に開催された南部九州総体の会場の一つとなった沖縄県では,おきぎん経済研究所の推計によると,県内外から延べ約10万人が来場し,来場者の行動や大会開催による経済波及効果が約42.7億円とされています。

スポーツ・コンベンションセンターについては,年間で約41万人の来場が見込まれ,来場者の行動による経済波及効果を約51億円と見込んでいます。

また,スポーツ利用に限っても,同センターでの開催が多く見込まれる県大会については,離島を含め多くの選手,保護者,引率者,審判などの大会関係者が,県内各地から,中心市街地に近いドルフィンポート跡地に立地する同センターに集まることから,飲食や宿泊などへの波及効果や会場内外での賑わいが創出されると考えています。

コンサートやコンベンション,展示会などの多目的利用では,同センターの検討に当たり実施した需要予測調査において,コンサートやイベント等の企画実績のある複数の民間事業者(プロモーター)に対しヒアリングを実施した結果,九州南部には需要があり,同センターでは年間で12件のコンサートや14件のその他イベントが開催されるとの意見を頂きました。

この結果,スポーツ利用が見込まれない年間3割をコンサートやコンベンション,展示会などの多目的利用で有効活用することができます。

また,令和7年1月には,需要予測調査に応じたプロモーターに,改めて現在の需要を確認したところ,前回と同様の意見であることを確認しています。

加えて,同センターを観光客等にも開かれた施設とすることで,更なる賑わいの創出や中心市街地の活性化等にもつなげていきたいと考えています。

なお,令和7年2月に供用開始し,施設の規模がスポーツ・コンベンションセンターと類似する香川県の「あなぶきアリーナ香川」では,イベント開催日における周辺の中心市街地の通行者数が,施設の開館前に比べ最大で3割増加,また,イベント当日は,周辺の飲食店の予約が取れないほどの賑わいが創出されていると聞いています。

![]() スポーツ・コンベンションセンターは中高生などの一部の人たちしか利用しないのでは

スポーツ・コンベンションセンターは中高生などの一部の人たちしか利用しないのでは

![]() スポーツ・コンベンションセンターで想定している年間利用者約41万人は,供用開始年度の利用者数ではないのか

スポーツ・コンベンションセンターで想定している年間利用者約41万人は,供用開始年度の利用者数ではないのか

スポーツ・コンベンションセンターで見込まれる利用者数は,基本構想の策定に当たり実施した需要予測調査において,屋内スポーツ競技団体やプロモーターからのヒアリング結果等を踏まえ,通常見込まれる利用者数として約41万人を見込んだものであり,供用開始する年度に限ったものではありません。

このほか,観光客等にも開かれた施設とすることで,更なる賑わいが創出され,利用者数の増加にもつながると考えています。

スポーツ・コンベンションセンターについては,スポーツ利用を中心としつつ,体育館としての施設の仕様を特段変更することなく,スポーツ利用がない日に,これまで本県で開催できなかった規模のコンサートやコンベンション,展示会などの多目的利用で有効活用することにより,賑わいを創出することとしています。

同センターの検討に当たり実施した需要予測調査において,コンサートやイベント等の企画実績のある複数の民間事業者(プロモーター)に対しヒアリングを実施した結果,九州南部には需要があり,同センターでは年間で12件のコンサートや14件のその他イベントが開催されるとの意見を頂きました。

また,令和7年1月には,需要予測調査に応じたプロモーターに,改めて現在の需要を確認したところ,前回と同様の意見であることを確認しています。

令和7年2月に供用開始し,施設の規模がスポーツ・コンベンションセンターと類似する香川県の「あなぶきアリーナ香川」は,指定管理者の選定段階で,体育館の維持管理・運営能力に加え,コンサートの誘致能力などを評価の視点に加えたことで,ライブエンタメのプロデュースを手がける企業が指定管理者の一員として参画しており,この結果,多くのイベント誘致に成功しています。

具体的には,令和7年3月以降,「サザンオールスターズ」や,「MISIA」,「MANWITHAMISSION」,旧ジャニーズの「WEST」,アイドルグループの「INI」,韓国のアイドルグループ「TOMORROWXTOGETHER」のコンサート,若者を中心に人気のロックバンドが多く出演する「音楽フェス(MONGOL800,10-FEET,マキシマムザホルモン,マカロニえんぴつ,氣志團等)」,格闘技イベントの「RIZIN」,ファッションフェスタの「東京ガールズコレクション」が開催されています。

8月時点では,今後,「乃木坂46」,「小田和正」,「RADWIMPS」のコンサートの開催が予定されています。

同県によると,今後も大規模イベントの開催を予定しているとのことです。

スポーツ・コンベンションセンターについては,このような取組も参考に,イベントの誘致ができるよう取組を進めていくこととしています。

観客席数については,令和4年3月に策定した基本構想において,固定席4千席,可動席2千席,移動席2千席の計8千席程度と整理しました。

令和6年9月の入札不調後,事業者からのヒアリング結果などを検証・分析した結果,事業費の増加が見込まれました。

また,令和6年第4回県議会定例会においては,「313億円以内で整備できる体育館を再検討すべきではないか」などの厳しい御意見を頂きました。

県としては,県議会からの御意見も踏まえ,できる限り建設コストの削減を図るべきではないかとの観点から,どのような削減が可能か検討を重ねました。

この結果,一定の経済波及効果を維持しつつ,初期コストを抑える観点から,あえてメインアリーナの固定席の削減等を検討し,県議会において県の考え方をお示しした上で,御論議をいただきたいと考えました。

令和7年第1回県議会定例会においては,「メインアリーナの固定席1千席の削減効果が15億円である一方で,今後何十年も経済波及効果が毎年4億円減少するのであれば,観客席は元の8千席にするのが適当ではないか」,「50年にわたり年間4億円の経済波及効果を逸することになる」,「将来的な経済面も考え,今後100億円以上経済波及効果の差が出るのであれば,しっかりと検討してほしい」といった趣旨の御意見を頂きました。

令和7年5月30日には,県市長会と県町村会から,スポーツ・コンベンションセンターは,全国レベルの大会やプロスポーツの開催が可能な県のシンボル的な施設として,早急かつ着実な整備についての強い御要望を頂きました。

加えて,奄美群島市町村長会からも,基本構想に基づき,県大会などの開催が十分に可能である規模で,本港区エリアにおいて着実に整備を進めることについての御要望を頂きました。

こうした経緯を踏まえ,県としては,メインアリーナやサブアリーナ等の観客席数を削減することによる建設コスト17億円の抑制よりも,毎年約4億円,30年間で約120億円,50年間で約200億円の経済波及効果を優先する方が,県全体としては有益と判断し,基本構想に基づく観客席数とすることを前提に設計を行うこととしました。

![]() 現在の県体育館では,県大会を開催する機会は少ないと聞いた。市町村立の体育館もあるため,新しい県体育館は不要ではないか

現在の県体育館では,県大会を開催する機会は少ないと聞いた。市町村立の体育館もあるため,新しい県体育館は不要ではないか

現在の県体育館は,稼働率が年間9割と高く,あらゆる世代の県民の皆様に広く利用され,県民の健康増進,スポーツの振興等に大きな役割を果たしてきています。

一方で,県内の競技団体からは,施設が狭隘であり,多くの競技において,十分なコート数や競技スペースの確保ができないため,県大会等の会場としては利用しにくいとの意見を頂いています。

このため,現在,県大会の約7割が,県体育館よりも規模の大きな市町村立体育館で開催されています。しかしながら,これらの施設であっても十分なコート数や競技スペースが確保できないことから,一部の競技では,複数会場での分散開催や,大会終了時刻が午後7時や9時に及ぶなど長時間の大会運営を余儀なくされています。

特に,離島のような遠方から参加した選手たちは,交通手段の制約などから,例年,表彰式の途中退席や延泊を強いられるケースがあるなど,大きな負担となっています。

このようなことから,屋内スポーツ競技団体からは,選手,保護者,引率者,審判などの大会関係者の多大な負担を解消するため,基本構想に沿った規模で,新たな体育館を整備してほしいとの強い御要望を頂いています。

加えて,令和7年5月,奄美群島市町村長会からは,「スポーツ・コンベンションセンターは,県大会の集約開催や効率的な大会運営による時間の短縮につながるものであり,また,離島航路の発着点と近接していることから,県大会等への参加に係る負担の軽減が図られる。このため,基本構想に基づき,県大会などの開催が十分に可能である規模で,本港区エリアに着実に整備を進めてほしい」との御要望を頂いています。

二つの半島,多くの離島を有するという地理的な特性がある本県において,県内各地の全ての県民の皆様に,できるだけ不便なく,安心,安全,快適に御利用いただくとともに,少なくとも県大会が開催可能な規模の県立体育館・武道館を速やかに整備することが,広域自治体である県の責務であると考えています。

現在の県体育館は,稼働率が年間9割と高く,あらゆる世代の県民の皆様に広く利用され,県民の健康増進,スポーツの振興等に大きな役割を果たしてきています。

一方で,県内の競技団体からは,施設が狭隘であり,多くの競技において,十分なコート数や競技スペースの確保ができないため,県大会等の会場としては利用しにくいとの意見を頂いています。

このため,現在,県大会の約7割が,県体育館よりも規模の大きな市町村立体育館で開催されています。しかしながら,これらの施設であっても十分なコート数や競技スペースが確保できないことから,一部の競技では,複数会場での分散開催や,大会終了時刻が午後7時や9時に及ぶなど長時間の大会運営を余儀なくされています。

特に,離島のような遠方から参加した選手たちは,交通手段の制約などから,例年,表彰式の途中退席や延泊を強いられるケースがあるなど,大きな負担となっています。

このような課題を踏まえ,外部の専門家で構成する総合体育館基本構想検討委員会において,スポーツ・コンベンションセンターの規模について検討を行った結果,各種競技の大会基準等に基づき,必要最小限の規模として,現体育館(バスケットボールコートで2面)よりも広いバスケットボールコートでメインアリーナ4面,サブアリーナ2面の計6面が必要とされました。

このようなことから,現体育館の改修ではなく,スポーツ・コンベンションセンターの整備が必要と考えています。

![]() 他県では,最近新しいアリーナが整備されているが,それらの県においては,県大会はいまだに分散開催されていると聞いた。分散開催しても問題ないのではないか

他県では,最近新しいアリーナが整備されているが,それらの県においては,県大会はいまだに分散開催されていると聞いた。分散開催しても問題ないのではないか

最近アリーナを整備した佐賀県は,県の面積が約2.4千㎢,南北,東西の長さが,ともに約70km,県庁所在地の佐賀市には,おおむね他市町から車で1時間程度あればアクセスできます。同県には有人離島がありますが,船での移動時間は45分以内です。

同様に最近アリーナを整備した香川県は,県の面積が約1.9千㎢,南北の長さが約60km,東西の長さが約90kmであり,県庁所在地の高松市には,おおむね本土の市町から車で1時間程度あればアクセスできます。同県には有人離島がありますが,船での移動時間は60分以内です。

一方,本県は,県の面積が約9千㎢,南北の長さが約600km,東西の長さが約270kmであり,県庁所在地の鹿児島市には,遠いところでは本土の市町から車で2時間以上を要します。また,奄美大島の名瀬港からは船で約11時間要します。

このようなことから,県大会の分散開催や長時間の大会運営により,選手や関係者に多大な負担が生じています。

特に,離島のような遠方から参加した選手たちは,交通手段の制約などから,例年,表彰式の途中退席や延泊を強いられるケースがあるなど,大きな負担となっています。

他県とは異なり,二つの半島,多くの離島を有するという地理的な特性がある本県において,県内各地の全ての県民の皆様に,できるだけ不便なく,安心,安全,快適に御利用いただくとともに,少なくとも県大会が開催可能な規模の県立体育館・武道館を速やかに整備することが,広域自治体である県の責務であると考えています。

![]() スポーツ・コンベンションセンターの整備について,県民投票は実施しないのか。

スポーツ・コンベンションセンターの整備について,県民投票は実施しないのか。

スポーツ・コンベンションセンターについては,基本構想を策定する過程において,基本構想検討委員会をフルオープンで8回開催し,その検討状況は,節目節目で県議会にも御説明するとともに,県民の皆様にもホームページでお知らせしました。

場所の選定段階においては,スポーツ・コンベンションセンターの整備について県民の皆様から意見募集やパブリックコメントにより御意見を伺い,それらも踏まえた上で,施設の機能,規模・構成,整備予定地などを整理し,県議会の御了承を得て,基本構想を策定しており,県民投票の趣旨である,県民の皆様の意思を施策に反映するよう努めてきました。

令和6年度当初予算においては,PFI方式で整備運営するための債務負担行為限度額を県議会に提案し,基本構想に基づき,ドルフィンポート跡地にスポーツ・コンベンションセンターの整備を進めることについて議決いただきました。

その後,建設コストの急騰など大きな状況変化の結果,令和6年9月に入札が不調となりました。

施設の機能,規模・構成,整備予定地については,県民の皆様の御意見も踏まえ基本構想で既に整理していることから,この段階においては,県の財政運営を行っていく上で,スポーツ・コンベンションセンターの整備が他の事業に可能な限り影響を与えないようにできるかが論点となっています。

他の事業への影響を考えるに当たっては,毎年度の一般財源の負担額を見て判断する必要があると考えています。

この観点から,毎年度の一般財源の負担額を軽減するため,整備運営手法を,県債を活用して30年で償還していく従来型手法に見直すこととしました。

この場合,国の補助金や県有施設整備積立基金等を活用することで,毎年度の一般財源負担額は10億円程度と見込まれます。

加えて,後年度に地方交付税措置が受けられるなどの有利な地方債の活用や,企業版ふるさと納税の実施の検討など,更なる一般財源負担の軽減に努めてまいりたいと考えています。

本県においては,これまで県庁舎や県民交流センター,農業開発総合センターなどの大規模な施設の整備の際には,県債を活用し毎年度の一般財源負担の軽減を図ってきました。これら3つの施設に係る県債の償還は近く完了する予定であり,これらに係る公債費計16億円が減少する見込みです。

今後,改修や更新を要する県有施設等も見込まれますが,メリハリをつけた社会資本整備を行うことなどにより,スポーツ・コンベンションセンターの整備に伴う10億円程度の公債費に対応することは可能であると考えています。

仮に,今後,事業費が増嵩し,毎年度の一般財源の負担が数億円程度増えたとしても,1,000億円余りの規模の毎年度の公債費の中で適切に管理し,他の事業に可能な限り影響を与えることなく,持続的で安定的な財政運営を行ってまいりたいと考えています。

このような考え方について,令和7年第1回県議会定例会において説明し,活発な御論議を頂きました。

上記のとおり,現段階においては,県の財政運営を行っていく上で,スポーツ・コンベンションセンターの整備が,他の事業に可能な限り影響を与えないようにできるかが焦点となっています。このため,今後,設計を行って算出した実際の建設費等を踏まえて,建設に要する予算案を県議会に提出し,県議会において,県政全般にわたる他の事業への影響の有無等を総合的に考慮し,建設を進めることの可否について御論議いただく必要があると考えています。

以上のようなことを踏まえると,この段階で,単にスポーツ・コンベンションセンターを整備するか否かについて,賛成・反対のみを表明することとなる県民投票を行うことは慎重に判断すべきではないかと考えます。

![]() 整備運営手法の見直しについて,いつ,どのように議論がなされたのか

整備運営手法の見直しについて,いつ,どのように議論がなされたのか

スポーツ・コンベンションセンターの整備運営手法をPFI方式から従来型手法へ見直すことについては,大きな方針転換と考え,まずは,令和7年第1回県議会定例会の開会前に,全議員を対象とした説明会において,整備運営手法を見直したいとする考えを説明しました。

また,第1回定例会においては,令和7年度当初予算に事業費を計上せず,県の考えを丁寧に説明し,御論議をいただいた上で,整備運営手法や予算の計上時期等を判断することとしました。

第1回定例会では,代表質問において,PFI方式と従来型手法での事業費の考え方や財政負担,予算の計上時期などの観点から質疑が交わされました。

一般質問では,整備運営手法を変更することによる維持管理・運営費への影響などの観点から質疑が交わされました。

常任委員会では,改めて,整備運営手法ごとの財政負担の比較や,公債費の推移などを御説明し,整備運営手法をPFI方式から従来型手法へ見直すことについて熱心に御論議いただきました。

(委員会のアーカイブ配信や説明資料についてはこちら(外部サイトへリンク)を参照)

これらを踏まえ,県としては,整備運営手法の見直しについて,県議会の御理解をいただけたものと考えています。

![]() 整備運営手法を従来型手法に見直したことにより,これまでPFI方式での検討に要した経費が無駄になったのではないか

整備運営手法を従来型手法に見直したことにより,これまでPFI方式での検討に要した経費が無駄になったのではないか

これまで,従来型手法とPFI方式等の比較検討を行うため,「PFI等導入可能性調査業務」を委託したほか,PFI方式を選択した後は,整備・運営に向けた検討を進めるため,「PFIアドバイザリー」業務を委託しました。

PFI等導入可能性調査は,国のガイドラインを踏まえて作成した県のPFI等導入基本指針において,一定規模以上の公共施設の整備を検討する場合に必須とされているものです。

アドバイザリー業務は,事業全般に関して,財務,法務,技術等の専門的な知識やノウハウを有する民間のアドバイザーから必要な助言を受けつつ,一連の作業を行うため,必要な経費であったと考えています。

なお,従来型手法に見直した場合でも,アドバイザーの支援を受けながら作成した事業者募集に必要な,設計,建設,維持管理・運営等の業務に係る条件などを定める「要求水準書」の内容は,設計,建設,維持管理・運営の各段階において,事業者を募集する仕様書等を作成する際に十分活用できると考えています。

〈参考:建設コストの見通しに係る事業者,建設関係団体からの意見等(令和6年10月~11月)〉

(労務費)

![]() 香川県では設計前に建設事業者から見積りを取り,建設費を把握していると聞いた。スポーツ・コンベンションセンターでも,同様のやり方で建設費を把握することはできないのか

香川県では設計前に建設事業者から見積りを取り,建設費を把握していると聞いた。スポーツ・コンベンションセンターでも,同様のやり方で建設費を把握することはできないのか

複数の建設事業者に確認した結果,設計前の見積りでは正確な建設費を示すことはできないとのことでした。

設計を行う前段階の建設費については,想定される延床面積に,類似施設の1平方メートル当たりの工事費単価を乗じる手法により推計することが一般的であり,スポーツ・コンベンションセンターについても,同様の方法で建設費を推計し,お示ししてきました。

令和4年3月の基本構想では,設計費を含めた建設費として205~245億円,令和6年3月には,PFI方式を前提に推計した事業費313億円のうち設計費を含めた建設費として257億円,入札不調後には,PFI方式と従来型手法を比較するための推計値として,令和7年3月時点の建設費を400億円程度とお示ししました。

令和7年第1回県議会で,入札不調後の対応について御論議いただいたところ,推計値では議論が深まらない,議会がしっかりと議論できる詳細な建設費を示してもらいたい,などの御意見を頂きました。

このような御意見があったことも踏まえ,県としてはできるだけ早く設計を行い,実際の建設費をお示しする必要があると判断し,スポーツ・コンベンションセンターの設計費等を令和7年第2回県議会定例会に提案し,議決いただきました。

今後は,設計を行った上で,実際の建設費を見込み,改めて県議会に予算議案を提案し,御論議いただきたいと考えています。

なお,令和7年2月に供用開始された香川県では,新体育館の整備に当たり,設計費の見積りは徴取していますが,建設費の見積りは徴取していません。同県においても,設計前には本県と同様の方法で建設費を推計しています。![]() 建設費について,これまで推計値として示されているが,実際の費用はいつわかるのか

建設費について,これまで推計値として示されているが,実際の費用はいつわかるのか

スポーツ・コンベンションセンターについては,令和7年第1回県議会定例会の代表質問,一般質問,文教観光委員会を通じて,同センターの整備を推進する意義や県財政への影響等につきまして説明し,活発な御論議をいただきました。

その中で,PFI方式と従来型手法を比較するため,事業費について推計値をお示ししたところ,推計値では議論が深まらない,議会がしっかりと議論できる詳細な建設費を示してもらいたい,などの御意見を頂きました。

設計を行い,具体的な建設費が明らかになることで,有利な地方債の対象となり得る経費を見込むことも可能になると考えております。

これらを踏まえ,県としては,まずは設計費を計上する必要があると考えました。

また,昨年実施した事業者ヒアリング結果等を踏まえると,建設コストにつきましては,何年か待てば落ち着くかということなどが見込めず,むしろ,今後も労務費等は上昇する可能性が高いと考えています。

このようなことから,できるだけ早く設計を行い,実際の建設費をお示しする必要があると判断し,スポーツ・コンベンションセンターの設計費等を令和7年第2回県議会定例会に提案し,議決をいただきました。

実際の建設費については,設計終了後となる令和10年度にお示しすることができると考えています。

![]() 国の業務報酬基準において,大型公共建築の場合,設計費は,建設費のおおむね1~2%が相場と聞いている。約8.1億円の設計費であれば,建設費は810億円になり得るのではないか

国の業務報酬基準において,大型公共建築の場合,設計費は,建設費のおおむね1~2%が相場と聞いている。約8.1億円の設計費であれば,建設費は810億円になり得るのではないか

国の業務報酬基準において,大型公共建築について,設計費が建設費のおおむね1~2%といった規定はありません。

また,設計費の建設費に対する割合は,様々であると承知しています。

仮に,1~2%の数値を基に,約8.1億円の設計費から建設費を推計しても,幅が数百億円程度になると考えられます。

したがって,このような方法で建設費をお示しすることは適切ではないと考えます。

入札不調後の対応について御論議いただいた令和7年第1回県議会定例会においても,建設費について推計値では議論が深まらない,議会がしっかりと議論できる詳細な建設費を示してもらいたい,などの御意見を頂きました。

このような御意見も踏まえ,今後,設計を行った上で,実際の建設費を見込むこととしたものです。

![]()

県では,令和7年3月にスポーツ・コンベンションセンターの整備運営手法をPFI方式から従来型手法に見直して以降,建設費の抑制に取り組む必要があると考え,従来型手法で実施できる様々な方法を検討してきました。

まず,設計者の選定を行う段階(令和7年度)では,設計事業者から「コスト管理方針」や「建設や維持管理に要するライフサイクルコストの縮減」の考え方について提案を求め,評価を行うこととしました。

設計者の選定後(令和8年度以降)は,設計者との間で建設コストの抑制も念頭に置きながら,設計の過程において協議・調整を行うこととしています。

これらのほか,建設費の抑制に向けた取組として,設計・建設事業者等へのヒアリングや他自治体への聞き取り調査なども実施し,現在,コンストラクション・マネジメント方式(CM方式)※の導入について検討しているところです。

※コンストラクション・マネジメント方式(CM方式)

CM方式は,建設プロジェクトをマネジメントする手法の一つで,建設プロジェクトに関する高度な専門性を有するCM事業者が発注者の側に立って,工程管理,品質管理,コスト管理などの各種のマネジメント業務を行う方法のこと。

国においては,CM方式の導入により,「建設費の抑制などのコスト・マネジメントの強化」や「品質管理の徹底」,「県の発注体制の強化」などの効果が期待できるとされています。

また,令和7年7月から8月に,設計公募資料で設定する条件等についてヒアリング(サウンディング型市場調査)を実施した際には,設計事業者や建設事業者からも「建設費の抑制に向けた取組」としてCM方式の導入が効果的である旨の意見を頂いています。

更には,CM方式を導入している自治体への聞き取りを行ったところ,設計者から提出される設計内容(図書)に対し,豊富な経験を有するCM事業者から,建設費を抑制するための案が積極的に提案されたと聞いてます。

これらのことから,CM方式には一定の効果があるのではないかと考えています。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください