更新日:2022年5月12日

ここから本文です。

自主回収報告制度について

食品等の自主回収を行う場合,以下のとおり「食品衛生法及び食品表示法」に基づく場合と「鹿児島県食の安心・安全推進条例」に基づく場合があります。

1.食品衛生法及び食品表示法に基づくリコール情報届出制度について

平成30年に食品衛生法及び食品表示法(以下「法」という。)が改正され、令和3年6月1日から営業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、法に基づき、リコール情報を行政へ届出することが義務化されました。

リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害の発生を未然に防止するとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、両法違反の防止を図ります。

営業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時は,原則,食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して届出を行います。届出のあったリコール情報は、厚生労働省が開発・運用する食品衛生申請等システムで確認可能となっております。

(参考)

食品衛生申請等システム(食品等自主回収情報管理機能)https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp(外部サイトへリンク)

食品衛生申請等システム(システム利用マニュアル)https://ifas.mhlw.go.jp/manual/(外部サイトへリンク)

食品等の自主回収届出等に関する様式及び記載要領について(電子申請システムを使用せず届出をする場合)

自主回収報告様式(電子申請システムを使用せず届出をする場合)

自主回収報告様式(電子申請システムを使用せず届出をする場合)

食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく自主回収の届出に係る電子申請システムへの入力要領及び記載要領に基づく留意事項

届出対象となる事案の例示は,以下のとおりです。

| 食品衛生法違反又は違反するおそれのあるもの |

(例) 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜,ナチュラルチーズ等加熱せずに喫食する食品 シール不良等により,腐敗,変敗した食品 硬質異物(ガラス片,プラスチック等)が混入した食品 一般細菌数や大腸菌群等の成分規格不適合の食品 添加物の使用基準に違反した食品 |

| 食品表示法違反のもの |

(例) 小麦粉を使用しているにもかかわらず,小麦のアレルゲン表示が欠落した食品 消費期限について,本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品 保存温度について,本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品 アスパルテームを使用しているにもかかわらず,「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品 |

以下に該当する場合は,届出対象外となります。

| 食品衛生法 |

1.食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき 2.食品衛生上の危害が発生するおそれのない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき ・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく,容易に回収できることが明らかな場合 ・当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合 |

| 食品表示法 |

1.食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき 2.食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって,当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより,当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき |

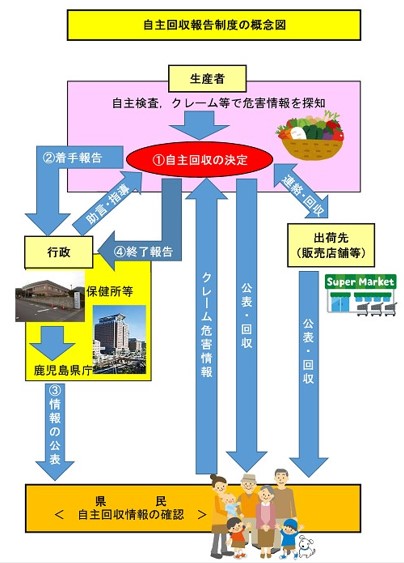

2.鹿児島県食の安心・安全推進条例に基づく自主回収報告制度について(対象:生産者が生産をした食品)

鹿児島県では,食品による健康への悪影響を未然に防止するため,平成24年1月1日より「鹿児島県食の安心・安全推進条例(以下「条例」という。)」に基づく自主回収報告制度を運用しております。

平成30年の法改正に伴い,条例の見直しを行い,自主回収報告の規定から,法の重複部分を除外する等,所要の改正を行いました。

条例の一部改正に伴い,令和3年6月1日より条例に基づく自主回収対象は,「生産者が生産をした食品」のみとなります。

(参考)

自主回収報告制度の実施によるメリット

- 県民をはじめとする消費者が,自主回収の情報をいち早く知ることで,食品による健康への危被害拡大の未然防止につながります。

- 生産者は,県民をはじめとする消費者に県のホームページを活用して,自主回収の情報を正確に広くお知らせできます。

- 自主回収の情報が正確に広く伝わることによって,食品の迅速な回収が可能となります。

- 県民と自主回収を行っている生産者との信頼関係がより深まることが期待されます。

自主回収報告制度について

自主回収報告制度とは?

生産者(※)が,生産をした食品について,食品衛生法違反またはその疑いがある場合に,自らの判断で回収を決定し,実施することをいいます。

ただし,行政機関の収去検査等で違反が発見され,回収命令等の指示があった場合は除きます。

(※)「生産者」とは,農林水産物の生産(採取を含む)の事業を営むもの及びこれらのもので構成される団体を指します。

「だれ」が,報告すればよいですか?

報告が義務付けられるのは,県内に事業所,事務所その他の事業の用に供する施設又は場所(例:倉庫,生産現場,山等の採取場所)を有する生産者です。

(例)農業,畜産,林業,水産従事者(これらの従事者で構成される生産者団体を含む)

「どんな食品」が対象となりますか?

自主回収報告制度の対象となる食品は,「生産者が生産をした食品」のみとなります。

ただし対象となる食品の場合でも,以下の場合は報告の対象外となります。

1.当該食品の生産者の事業所等が県内にない場合

2.法令に基づく命令又は書面による回収指導を受け,回収する場合

3.当該食品を直接消費者に販売している場合(例:農産直売所)

4.当該食品が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合

5.全ての販売の相手方を特定できる場合(例:通信販売,宅配)

6.当該食品を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

7.当該食品が県内に流通していない場合

(食品衛生法第58条に規定する食品等は,食品衛生法に基づき厚生労働大臣及び内閣総理大臣へ報告することになります。)

自主回収の報告対象となるのはどのような場合ですか?

食品の自主回収の報告対象となるのは,自主検査やクレーム等により,食品衛生法違反またはその疑いがある場合です。

(例)法律の規格基準に違反するもの(自主検査で,農産物から残留農薬の基準値を超えた等)

自主回収の報告対象であるか,判断ができない場合は以下を参考にし,最寄りの保健所へご相談ください。

条例に基づく食品の自主回収報告制度における報告義務の判断基準

自主回収着手時,「いつ」,「どこに」,「どんなことを」報告すればよいですか?

○「いつ」→自主回収回収着手後速やかに報告してください。ただし,報告すべき要件に該当するかなどは,事前にご相談ください。

○「どこに」→事業所,事務所等を管轄する保健所に報告してください。

| 指宿保健所 | 0993-23-3854 | 志布志保健所 | 099-472-1021 |

| 加世田保健所 | 0993-53-2317 | 鹿屋保健所 | 0994-52-2114 |

| 伊集院保健所 | 099-273-2332 | 西之表保健所 | 0997-22-0032 |

| 川薩保健所 | 0996-23-3167 | 屋久島保健所 | 0997-46-2024 |

| 出水保健所 | 0996-62-1636 | 名瀬保健所 | 0997-52-5411 |

| 大口保健所 | 0995-23-5106 | 徳之島保健所 | 0997-82-0149 |

| 姶良保健所 | 0995-44-7958 | 鹿児島市保健所 | 099-803-6885 |

自主回収着手報告書はファックスや電子メールでご提出いただけます。その際は事前に自主回収着手報告書を提出する保健所に電話連絡をお願いします。なお,ファックスや電子メールによる提出ができない場合は,直接保健所に持参してください。

○「どんなことを」→下記の様式により「回収をする食品の商品名」,「回収をする食品を特定する情報」,「出荷年月日,出荷先の名称,出荷数量」や「回収理由」などを報告してください。

自主回収着手報告書

・自主回収着手報告書の全ての項目を記入の上,提出いただくことが望ましいですが,回収を行う食品の商品名,回収をする食品を特定する情報(形態,容量,期限表示,表示事項等)が判明した時点でできるだけ早く報告してください。この場合,出荷年月日,出荷先(販売店)の名称及び所在地並びにその数量については,確認次第,後日お知らせください。

・既に自主回収着手報告をしている食品と生産された期間が異なる場合等において,同様の事由により自主回収に着手する場合は,別途,自主回収着手報告書を提出する必要があります。

・自主回収着手報告後に条例に基づく報告の対象外であることが判明した場合は,自主回収着手報告書を提出した保健所へご相談ください。

自主回収終了時,「いつ」,「どこに」,「どんなことを」報告すればよいですか?

○「いつ」→自主回収終了後に報告してください。ただし,自主回収終了の判断は,当該食品が消費されるまでの期間等,消費者の手元にどのくらい回収対象品が残っているかを考慮し,生産者自身で判断を行う必要があります。

○「どこに」→自主回収着手報告書を提出した保健所に提出してください。自主回収終了報告書はファックスや電子メールでご提出いただけます。その際は事前に自主回収終了報告書を提出する保健所に電話連絡をお願いします。なお,ファックスや電子メールによる提出ができない場合は,直接保健所に持参してください。

○「どんなことを」→下記の様式により「回収をした食品の商品名,回収数量」,「再発防止のために講じた措置」などを報告してください。

自主回収終了報告書

よくあるご質問

現在よくある質問は作成されていません。

このページに関するお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください