更新日:2025年7月8日

ここから本文です。

麻しんの感染予防に努めましょう

麻しんの発生状況

麻しんについては,現在,海外における流行が報告されています。国内においても,海外からの輸入症例が契機と考えられる事例報告もあります。

今後,輸入症例や国内における感染伝播事例が増加することが懸念されます。

麻疹の発生動向調査(国立健康危機管理研究機構)(外部サイトへリンク)

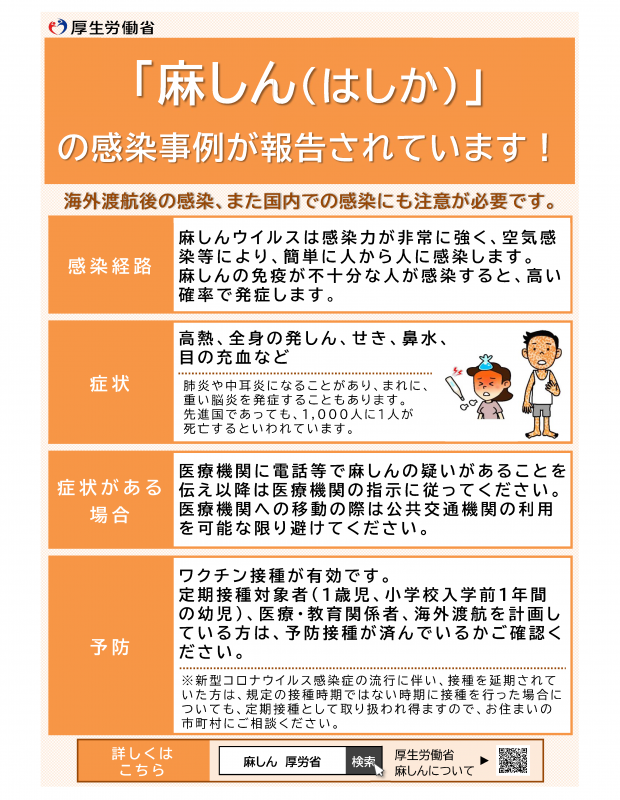

県民のみなさまへ:麻しん(はしか)の感染に注意しましょう!

麻しんの主たる感染経路は空気感染で,その感染力は非常に強いので,発熱,咳,鼻水,眼球結膜の充血,発疹等,麻しんに特徴的な症状が現れた方は,事前に医療機関に電話で連絡し,指示に従って受診してください。

その際,症状出現日の約10~12日前(感染したと推定される日)の行動(海外・国内の麻しんの流行地や人が多く集まる場所へ行ったかどうか等)について,医療機関へお伝えください。

受診時は周囲への感染を防ぐため公共交通機関等の利用を避けましょう。

医療機関のみなさまへ(感染症法における取り扱いについて)

麻しんが発生している地域を訪問した患者については,麻しんを念頭においた診察を行ってください。

麻しんは,五類感染症全数把握疾患に定められています。診断した医師は,直ちに最寄りの保健所に届け出なければならないとされています。

麻しんとは?

- 麻しんは,麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています

- 麻しんウイルスの感染経路は,空気感染,飛沫感染,接触感染で,ヒトからヒトへ感染が伝播し,その感染力は非常に強いと言われています。

- 感染すると,約10日後に発熱や咳,鼻水といった風邪のような症状が現れます。2~3日熱が続いた後,39℃以上の高熱と発疹が出現します。

- 肺炎や中耳炎を合併しやすく,患者の1000人に1人の割合で,脳炎が発症するといわれています。

- また,麻しんは予防接種が有効です。定期接種は早めに確実に受け,2回接種していない方は,かかりつけ医などに相談の上,接種を検討しましょう。

全国及び鹿児島県における2013年以降の年別件数(件)

| 年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 本県 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 全国 | 229 | 462 | 35 | 165 | 186 | 279 | 744 | 10 | 6 | 6 | 28 | 45 | 167 |

(注)2025年は26週時点

麻しんは,2008年1月1日から全数把握対象疾患となっています。

麻しんの予防について

- 麻しんは感染力が強く,空気感染もするので,手洗いやマスクのみでは予防できません。

- 予防接種が最も効果的な予防策の1つです。定期予防接種対象の方は対象年齢になったら早めに受けてください。

- 急な全身性の発疹や発熱などの症状が現れたら,早めにかかりつけ医等を受診してください。

- 受診の際には,マスクを着用し,咳エチケットを守るなど,感染を広げないように注意してください。

- 学校等は集団発生を起こしやすい場であることから,定期接種を受けていない小学生,中学生,高校生,大学生等について接種勧奨を行ってください。

- 職業上感染の拡大の影響のある,医療関係施設,保育施設,学校等においては,職員等の予防接種の必要性について検討してください。

学校保健安全法における取り扱い

麻しんは第2種の学校感染症に定められており,解熱した後3日を経過するまで出席停止とされています。ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは,この限りではありません。

また,以下の場合も出席停止期間となります。

- 患者のある家に居住する者又はかかっている疑いがある者については,予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

- 発生した地域から通学する者については,その発生状況により必要と認めたとき,学校医の意見を聞いて適当と認める期間

- 流行地を旅行した者については,その状況により必要と認めたとき,学校医の意見を聞いて適当と認める期間

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください